親や他の親族名義の土地を使用貸借し、その敷地に住宅を建設する場合でも、住宅の建設費は融資の対象となります。

ただし、使用貸借の場合は、敷地については必ず地主(親や他の親族)に担保提供していただき、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。

使用貸借とは

住宅の使用貸借とは、親族などから土地や建物を無償で借りて使う契約のことです。賃料を支払わないため、賃貸借契約とは異なり、法的な保護や権利が弱くなる点に注意が必要です。

使用貸借の基本概要

• 定義(民法第593条)

使用貸借は「ある物を無償で使用・収益し、契約終了時に返還することを約する契約」です。

• 契約形態

口頭でも成立しますが、後々のトラブル防止のためには契約書の作成が推奨されます。

※フラット35の申込に際して使用貸借の契約書提出は不要です。

• 典型例

・親の土地に子が家を建てる

・親族のマンションに無償で住む

・社宅など法人と個人間の無償使用

住宅ローンを組むための主な条件

• 土地に担保設定ができること

金融機関は土地に抵当権を設定することで、返済不能時に資金回収できるようにします。

• 親族が土地の所有者である場合、その土地に担保設定の同意が必要です。

• 親族が物上保証人になること。

物上保証人:土地を担保提供する人。土地に抵当権を設定する役割。

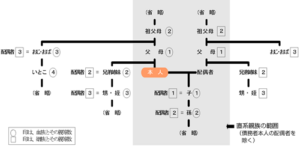

親族の範囲

フラット35では、使用貸借によって住宅を建てる場合でも、一定の親族の範囲であれば利用可能です。対象となる親族は「直系尊属・卑属」だけでなく、(直系尊属がいない場合)「兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪」まで含まれます。

注意点とリスク

• 土地に既存の抵当権がある場合は要注意

融資の対象となる住宅及びその敷地について、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権が設定できることが条件になります。

すでに他のローンの担保になっている土地には、新たな抵当権を設定できない可能性があります。その場合は、融資の契約(金銭消費貸借契約)締結時までに順位変更か抹消することを条件に申込みすることができます。

• 名義変更はローン完済まで原則不可

ローン返済中は土地や建物の名義変更ができず、相続や贈与の際にトラブルになることもあります。事前に相続の対象となる方との同意を得ておくことが大事です。

• 贈与や売買をすると税金が発生

贈与税、不動産取得税、登録免許税などが課税される可能性があります。

「相続時精算課税制度」などの制度を使えば軽減できる場合もありますが、慎重な検討が必要です。